Angstbarometer: Die Gefahr einer radioaktiven Verseuchung in der Schweiz ist klein

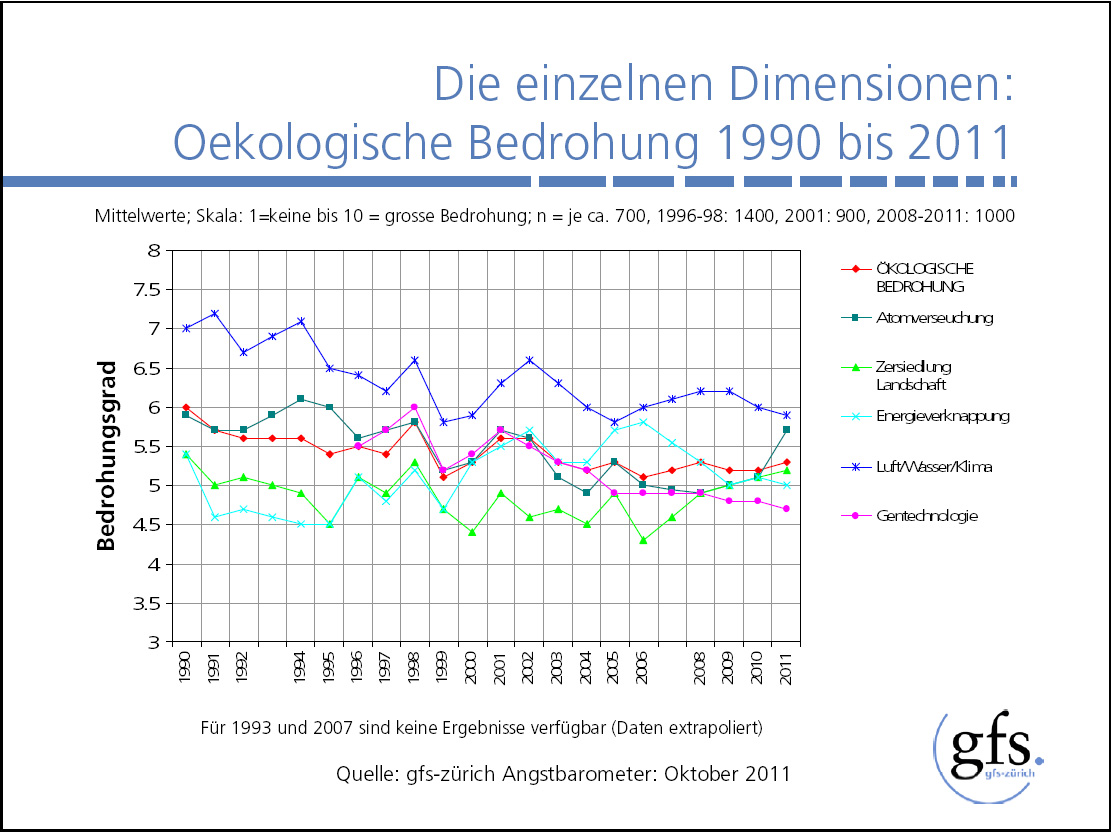

Das Institut für Sozialforschung gfs hat kürzlich seine Studie „Angstbarometer 2011“ veröffentlicht. Mit der Studie wird die von der Schweizer Bevölkerung subjektiv eingeschätzte Bedrohungslage repräsentativ erhoben. Hatte die Angst vor einer nuklearen Katastrophe 2010 noch auf Platz 7 gelegen, belegt sich gemäss der neusten Studie nun Platz 2. Die tägliche Arbeit des ENSI trägt jedoch dazu bei, dass man sich in der Schweiz sicher fühlen kann.

„Fachleuten, die sich täglich mit Themen der Kernenergie und der nuklearen Sicherheit beschäftigen, ist es nicht gleichgültig, wenn die Schweizer Bevölkerung die Angst vor einer radioaktiven Verstrahlung innert Jahresfrist von Platz 7 auf Platz 2 setzt“, hält der stellvertretende ENSI-Direktor Georg Schwarz fest. Trotzdem: Objektiv betrachtet habe sich die Risikosituation in den schweizerischen Kernkraftwerken trotz des Unfalls von Fukushima nicht im Geringsten verändert.

In der Fachwelt werden für bestimmte technische Branchen, zum Beispiel für Chemieunternehmen, für die Kohle- und Schwerindustrie oder für Energieproduzenten wie Wasserkraft und Kernenergie, Risikoberechnungen angestellt.

Risiko lässt sich berechnen

Dabei kommen oft sogenannte Häufigkeits-Schadensausmass-Modelle zum Zug. In der probabilistischen Sicherheitsanalyse (PSA) werden für die Risikoberechnungen für Kernanlagen solche Modelle verwendet. Seine PSA-Studien und deren Ergebnisse veröffentlicht das ENSI periodisch, so zum Beispiel in seinem jährlichen Aufsichtsbericht.

Mit der PSA wird unter anderem das Risiko für einen schweren Unfall in einem Kernkraftwerk abgeschätzt. Als schwerer Unfall wird ein Störfall bezeichnet, bei dem der Reaktorkern nicht mehr gekühlt werden kann und in der Folge zu schmelzen beginnt. Schwere Unfälle sind äusserst unwahrscheinlich und setzen den Ausfall zahlreicher Anlagenteile voraus.

„Solche Analysen dienen als Basis für die Beurteilung der Sicherheit der Kernkraftwerke respektive der Risikoabschätzung“, erklärt Schwarz. Werden dabei nicht tolerierbare Defizite erkannt, müssen die Betreiber der Anlagen Korrekturmassnahmen einleiten. Wenn der Werksbetreiber eine notwendige Verbesserung nicht von sich aus vornimmt, schreitet das ENSI ein und verfügt entsprechende Massnahmen.

ENSI reagierte auf Fukushima

„Natürlich waren wir aufgrund der Meldungen aus Japan genauso besorgt, wie alle Menschen es in unserem Land waren“, sagt Schwarz. „Wir haben deshalb sofort eine interne Expertengruppe aus Ingenieuren, Geo- und Nuklearphysikern und Psychologen eingesetzt mit dem Auftrag, die weitere Entwicklung zu verfolgen und daraus Schlüsse für die Schweiz zu ziehen“. Bisher publizierte das ENSI drei Berichte – ein vierter zu den radiologischen Auswirkungen wird bis Ende dieses Jahres folgen.

„Wir können zwar als Menschen subjektiv urteilen, als Fachleute müssen wir jedoch auf überprüfbare Messgrössen zählen, um eine tatsächliche Risikolage objektiv beurteilen können“, erklärt der stellvertretende Direktor.

„Vor dem Hintergrund des Ergebnisses des „Angstbarometers“ zeigt diese nüchterne Hintergrundinformation das Dilemma des ENSI auf: Anders als die Politik im Wahlkampf kann und darf die Aufsichtsbehörde ihr Handeln nicht opportunistisch auf die aktuelle politische Stimmungslage abstellen“, unterstreicht er weiter. Gerade in solch ernsten Momenten, wie sie Fukushima hervorgebracht hat, müsse nüchtern und sicherheitsgerichtet gehandelt und entschieden werden. „Das schafft letztlich Vertrauen.“