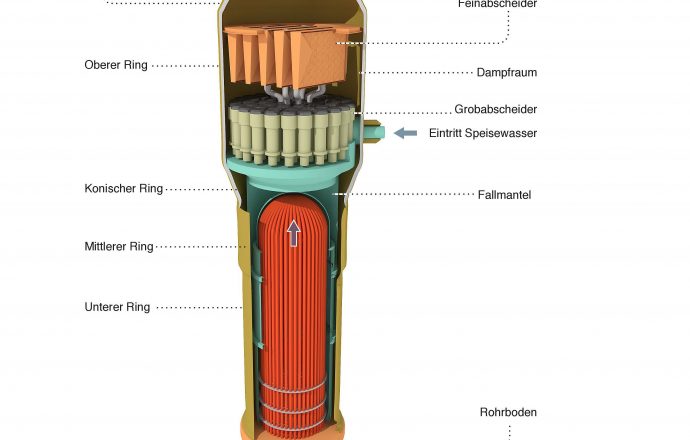

KKW Gösgen: ENSI fordert Verbesserungen für den Langzeitbetrieb

Das KKW Gösgen wurde im Beurteilungszeitraum 2008 bis 2017 mit der notwendigen Sorgfalt betrieben und war sicherheitstechnisch auf einem guten Niveau. Das hält das ENSI in seiner Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2018 fest.